Ils nous quittent : Lou Donaldson, Pat Lewis, Sam Mosley, Morris Francis, Bob Seeley, Jack Hale, Joe Chambers, Luther Kent, Jim Gaines…

19.12.2024

C’est à Holly Springs, dans le Mississippi – la ville de R.L. Burnside, né deux ans plus tôt, et de Junior Kimbrough, né deux ans plus tard –, que le jeune James Thompson pousse son premier cri. Deuxième enfant (et premier garçon) d’une famille de dix, James ne tarde pas à mettre la main à la pâte. Dès huit ans, il ramasse du coton toute la journée et s’occupe des animaux de la ferme. Comme il l’écrit dans un texte autobiographique publié sur sa page Internet : « J’adorais l’école, mais je n’ai pas pu y aller beaucoup, trop de travail à faire à la maison. » Il a vite conscience que cette vie de labeur ingrat n’est pas pour lui, et c’est la musique qui lui offrira une porte de sortie.

Son père joue en amateur de la guitare et de l’harmonica, et il découvre sur le phonographe de son oncle la musique de John Lee Hooker, Arthur “Big Boy” Crudup et Sonny Boy Williamson. Lorsqu’il peut aller à l’école, il s’entraîne au piano pendant sa pause déjeuner, et s’achète une guitare sous l’influence d’un de ses copains, un certain Matthew Murphy, futur accompagnateur de Memphis Slim et de James Cotton (sans parler de l’aventure des Blues Brothers). C’est cependant dans le gospel qu’il s’exprime alors, en tant que chanteur et pianiste. À l’âge de 16 ans, il tente l’aventure et part s’installer à Memphis, où il occupe différents petits boulots, notamment à l’hôtel Peabody, et chante avec un groupe local, les United Five, toujours dans un registre religieux.

À la fin des années 1950, il rejoint son oncle à Chicago, où il commence une carrière de soudeur pour la fonderie Harrison Sheet Steel qui lui apporte une certaine fierté – il évoque encore dans son autobiographie de 2018 son rôle de « soudeur polyvalent de classe A » – mais aussi des moyens suffisants pour faire venir en ville sa mère et sa fratrie. Deux de ses frères, Sylvester et Mac, ne tardent pas à se faire remarquer sur la scène blues locale : Sylvester, devenu Syl Johnson, accompagne sur disque et sur scène Junior Wells, Magic Sam, Billy Boy Arnold ou Howlin’ Wolf et publie son premier single dès 1959, tandis que Mac croise la route à la basse ou à la guitare de Billy Boy Arnold, Harold Burrage, Mighty Joe Young et, surtout, Magic Sam, qu’il accompagne jusqu’au terme prématuré de sa carrière.

C’est Sam, qui vit à côté de la maison familiale du 2728 S. Calumet, au cœur du South Side, qui convainc James, qui se consacrait essentiellement au gospel jusqu’ici au sein des Golden Jubilaire, un groupe bien établi en ville, de se mettre sérieusement à la guitare. En parallèle, James se produit avec un groupe vocal, The Masquerades, emmené par Howard Scott (le frère de Walter et Buddy, des piliers de la scène chicagoane), qui publie en 1958 un single pour le petit label Joyce sous la houlette d’Ike Turner. Il quitte le groupe dans la foulée et commence à se produire sur la scène blues. Sa première expérience, avec l’harmoniciste Earl Payton, n’est pas une réussite : il est viré après le premier soir. Il rejoint ensuite l’ensemble d’un autre harmoniciste, Slim Willis, où il partage le poste de guitariste avec James Wheeler puis avec Magic Slim. Désireux de progresser, il suit alors les cours de Reggie Boyd, une figure influente de la scène de Chicago, qui a suivi des études formelles de musique en plus de son rôle d’accompagnateur aux côtés d’Otis Rush et dans les studios Chess et dont de nombreux musiciens, de Matt Murphy à Fenton Robinson en passant par Lacy Gibson, recherchent les leçons.

Dans la foulée, il monte son propre groupe, les Lucky Hearts, avec lesquels il se produit à partir du milieu des années 1960 dans les clubs locaux dans un registre soul. C’est à cette période qu’il adopte le nom de famille Johnson pour capitaliser sur la notoriété de son frère Sly, dont le Come on sock it to me est devenu un tube en 1967. Dans la foulée, Jimmy Johnson – qui est à l’origine du riff d’ouverture du morceau – en enregistre une version instrumentale qui paraît sur Shama, le label de son frère, sous le nom des Deacons, et rencontre un certain succès (24e du classement R&B de Billboard). Il publie ensuite deux singles instrumentaux crédités à Jimmie Johnson & The Lucky Hearts sur le petit label Stuff. Une des faces est utilisée, sans son accord, par le producteur Otis Hayes pour l’accompagnement du (Funky) Four corners du chanteur Jerry-O. Désormais bien installé sur la scène soul de Chicago, Johnson et son groupe accompagnent les vedettes locales – Otis Clay, Ruby Andrews, Denise LaSalle, Walter Jackson… – dans les clubs élégants du South Side et du West Side, en plus de leurs prestations autonomes.

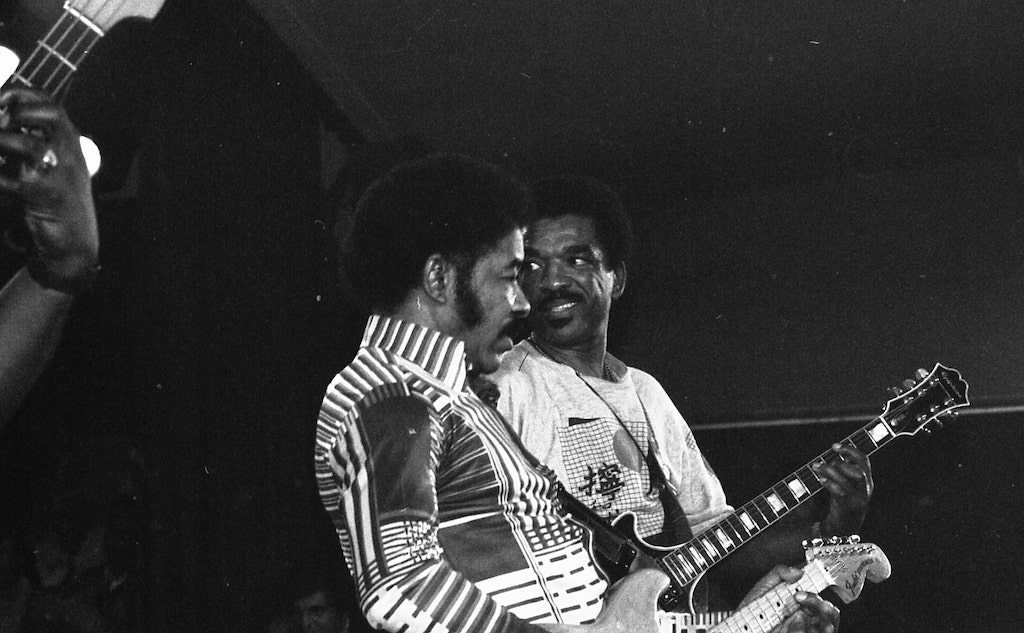

Les goûts changeants du public sont cependant défavorables au style pratiqué alors par Jimmy et son groupe, et les opportunités diminuent, au point qu’il travaille alors en tant que chauffeur de taxi. C’est par Jimmy Dawkins, qui l’invite alors à rejoindre son groupe, que Johnson se lance alors dans sa seconde carrière musicale, au cœur du blues. Une tournée japonaise avec Otis Rush vient confirmer cette nouvelle orientation, alors que l’apparition de Johnson sur plusieurs albums de Dawkins, pour MCM et Delmark (“Blisterstring”), attire l’attention des amateurs sur son jeu. Deux premiers albums pour MCM, malgré leurs défauts, viennent confirmer cet intérêt (“Ma Bea’s Rock”, partagé avec Luther “Guitar Junior” Johnson et “Tobacco Road”), en particulier auprès du public français, d’autant qu’il enchaîne alors les apparitions avec d’autres – Big Voice Odom, Buster Benton, Otis Rush… – sur disque comme sur scène, y compris en Europe où il accompagne en particulier Junior Wells et Buddy Guy sur la scène de Montreux à l’été 1978 (l’album “Live In Montreux”, publié par Black & Blue).

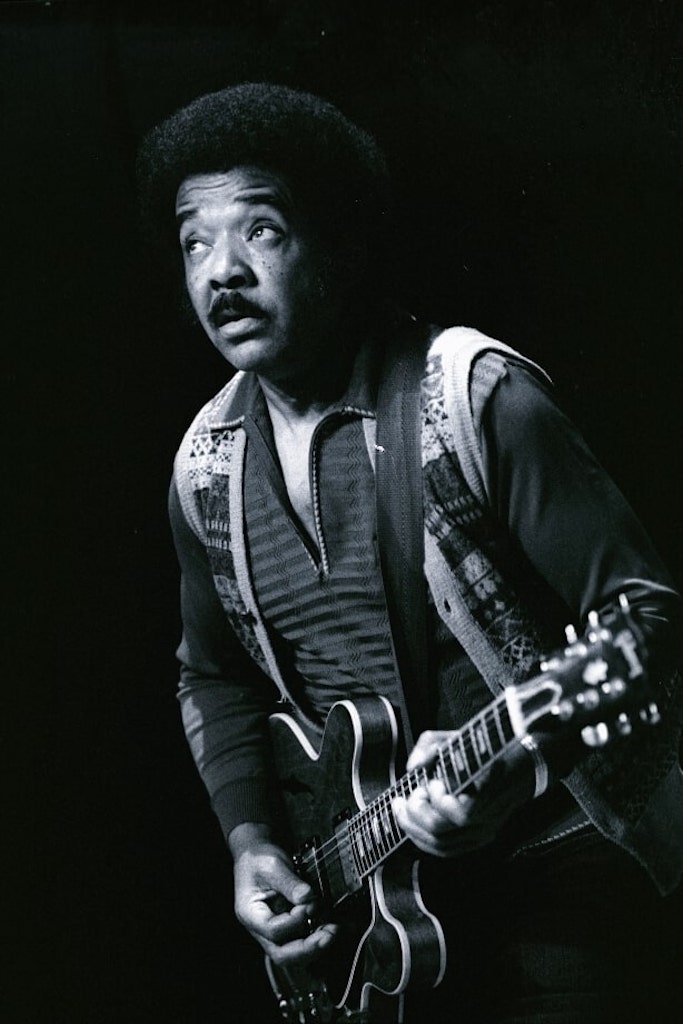

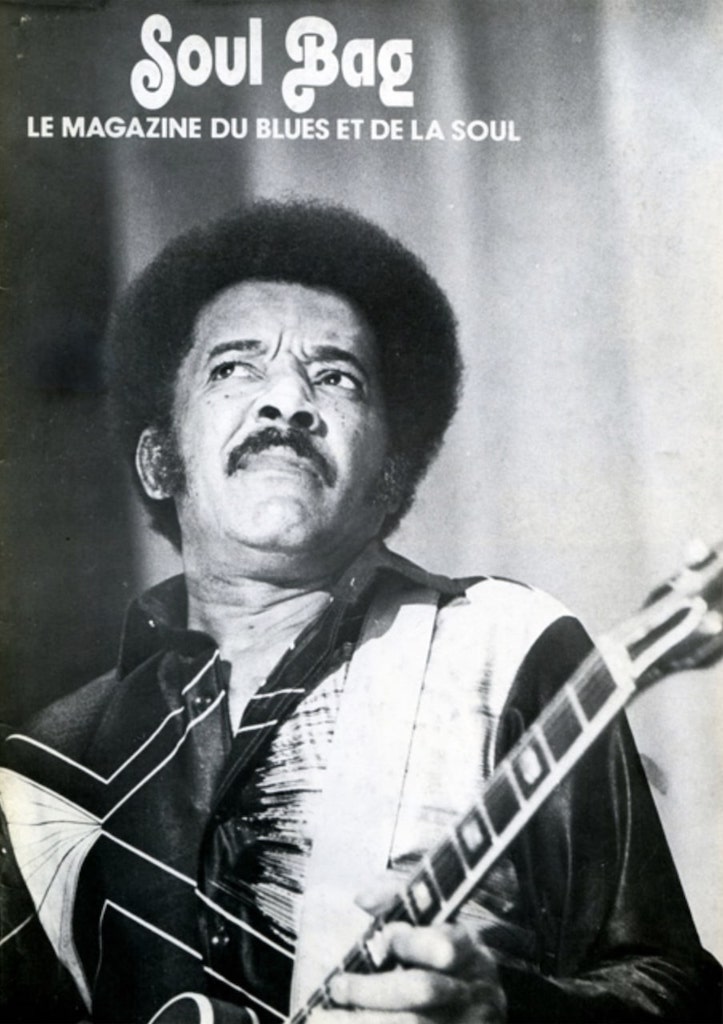

Des séances studio de 1977 avec le producteur Ralph Bass restent inédites de longues années – quelques titres en seront publiés en 1984 par les Anglais de Red Lightnin’ dans une série au titre consternant, “I Didn’t Give a Damn If Whites Bought It!”. Des séances pour Bruce Iglauer l’année suivante – alors qu’il est déjà quinquagénaire ! – sont bien plus productives : quatre de ces titres apparaissent en ouverture du premier volume de la série d’anthologies “Living Chicago Blues” publiée par Alligator, qui jouent alors un rôle de révélateur sur la scène contemporaine chicagoane. S’il s’est contenté de jouer des reprises – admirablement mises à jour par des arrangements originaux – pour l’occasion, c’est que Johnson a un autre projet en cours : son premier album studio, qui paraît sur Delmark l’année suivante, “Johnson’s Whacks”, crédité au Jimmy Johnson Band. Comme une déclaration d’intention, le disque est composé de chansons écrites par Jimmy à l’exception de deux reprises aux origines bien éloignées du blues électrique : Drivin’ nails in my coffin d’Ernest Tubb et Take five de Dave Brubeck. Ce sont deux blues en mineur, I need some easy money et Ashes in my ashtray, sur lesquels la voix haut-perchée et gorgée de soul de Johnson font merveille, qui constituent les sommets d’un album qui fait partie des meilleurs disques de blues de la décennie. C’est à cette époque qu’il fait la première fois la couverture de Soul Bag, à l’occasion de notre numéro 74, en mai 1980.

Désormais bien installé sur la scène blues internationale, Johnson enchaîne tournées et festivals. Il est en particulier à l’affiche aux côtés notamment de Lefty Dizz et de Big Moose Walker de l’édition 1979 de la tournée du Chicago Blues Festival qui fait notamment étape à la Mutualité. Un deuxième album Delmark, “North // South”, presque aussi réussi que son prédécesseur, sort en 1982, suivi d’un album “français” pour Blue Phoenix, “Heap See”, repris dans la foulée par Alligator sous le titre “Bar Room Preacher”. En plus de ses propres disques, Jimmy Johnson continue à enregistrer ponctuellement comme accompagnateur, aux côtés notamment d’Eddy Clearwater, Billy Boy Arnold ou Andrew Brown. La vie sur la route n’est cependant pas sans risque. En 1988, son van de tournée est victime d’un terrible accident de la circulation qui tue deux membres de son orchestre, le bassiste Larry Exum et le clavier St. James Bryant. Grièvement blessé, Johnson ne peut jouer de guitare pendant plusieurs mois et se contente des claviers.

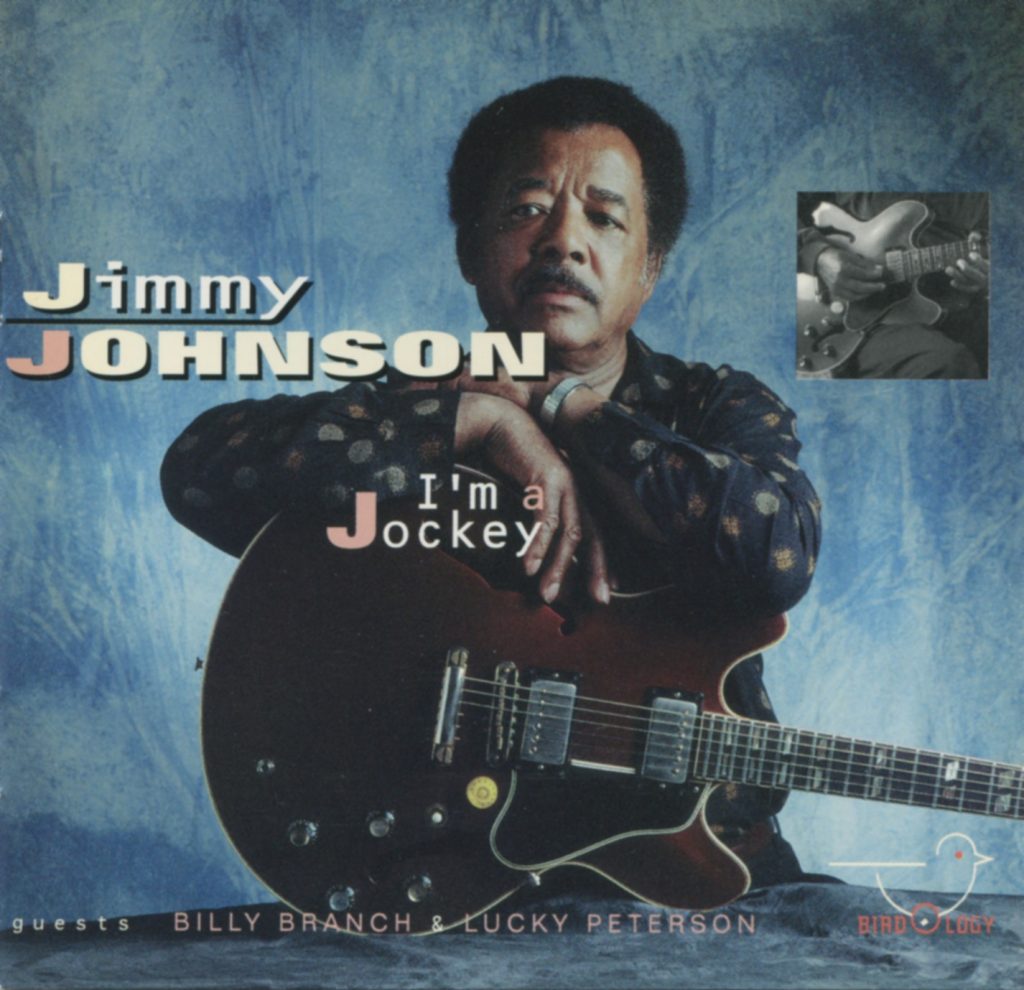

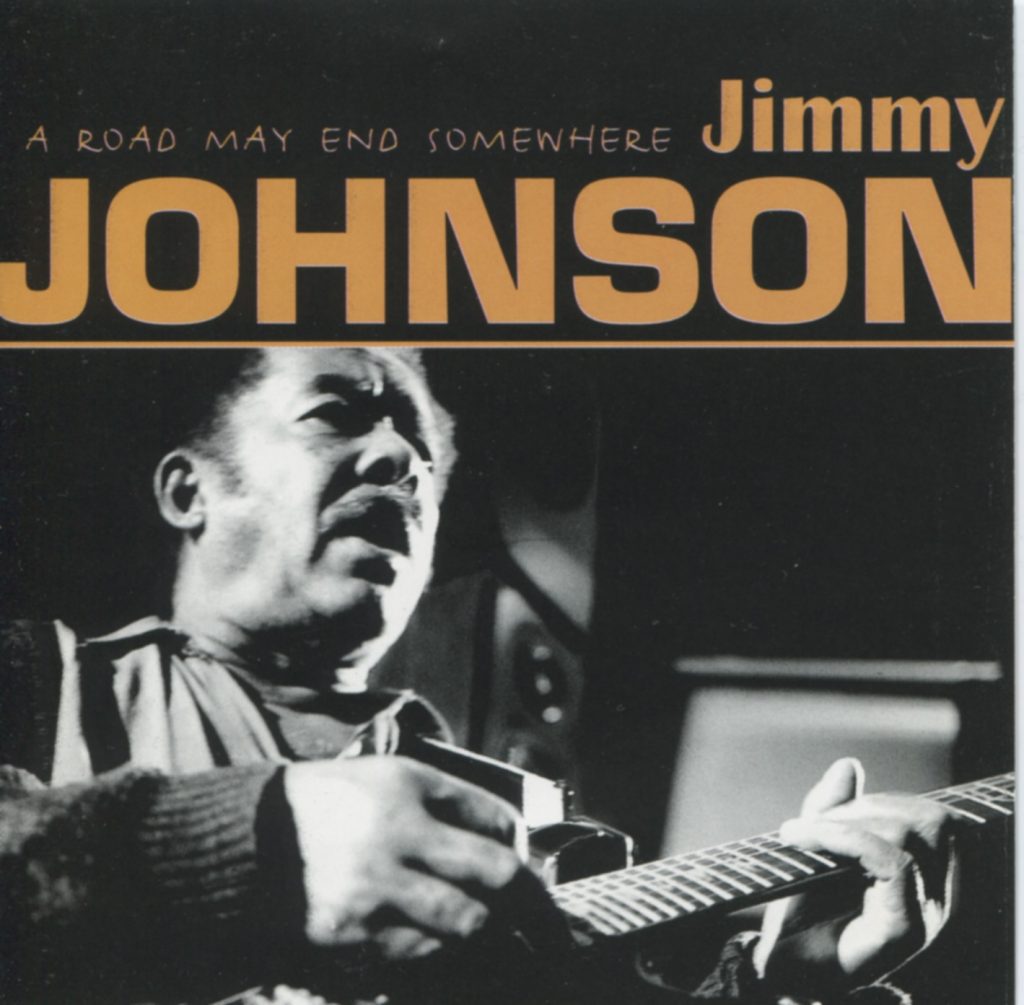

C’est en France, une fois de plus, que Johnson fait ensuite son retour discographique, d’abord avec “Livin’ The Life” pour Black & Blue, et ensuite avec “I’m A Jockey”, qui sort en 1994 en France sur Birdology, aux États-Unis sur Verve. Publié au cœur du blues boom des années 1990, il bénéficie d’une production plus luxueuse qu’à l’accoutumée, avec la présence de pointures comme l’arrangeur Gene Barge et d’invités comme Lucky Peterson et Billy Branch, mais pâtit d’un répertoire sans grande originalité, avec des reprises prévisibles. Il est suivi en 1998 de “A Road May End Somewhere” qui paraît tout d’abord chez Bird & Blues, une filiale de Birdology, et ressort quelques mois plus tard sur Ruf sous le titre “Every Road Ends Somewhere”. Présent sur un titre, Luther Allison y donne un de ses derniers enregistrements avant son décès. Pendant toute cette période, Johnson est une présence régulière sur les scènes françaises, et en particulier au New Morning, où il croise régulièrement le fer avec un Luther Allison venu en voisin. Un soir mémorable, c’est Lucky Peterson qui s’installe aux claviers pour toute la durée du show… Jimmy Johnson fait à nouveau la couverture de Soul Bag en 1993, à l’occasion de notre numéro 132.

Les années 2000 s’ouvrent avec des retrouvailles fraternelles avec Syl, le temps de l’album “Two Johnsons Are Better Than One”, produit par Jon Tiven, mais il faut attendre dix-huit ans pour que Jimmy revienne en studio sous son nom, avec le formidable “Every Day Of Your Life”, qui marque son retour sur Delmark. Cette discrétion ne l’empêche pas de se faire entendre sur disque aux côtés de collègues comme Golden “Big” Wheeler, Eddy Clearwater ou Dave Specter, et il reste un habitué de la scène, à Chicago et dans le monde entier. Il tourne régulièrement en France jusqu’en 2016, visitant clubs et festivals : le Blues autour du Zinc, Blues sur Seine, le So Blues festival, les Rendez-Vous de l’Erdre, Bain de Blues et Cognac Blues Passions, entre autres, l’ont tous accueilli dans les années 2010.

Il s’était produit une dernière fois à Paris au Méridien fin 2015, l’occasion d’une rencontre avec notre ami Jacques Demêtre, avec qui il avait échangé quelques souvenirs du Chicago de la fin des années 1950… Deux entretiens étaient parus dans Soul Bag en 2005 (numéro 180) et 2016 (numéro 223). Il bénéficie d’une reconnaissance officielle à l’occasion du Blues Festival de Chicago en 2019, quand le maire de la ville proclame une “journée Jimmy Johnson” le jour de sa prestation. Si le confinement avait mis un terme à ses concerts, il ne l’avait pas empêché de jouer et ses prestations solo sur Facebook – au clavier ou à la guitare – ont illuminé la période pour nombre de fans de blues, d’autant que l’âge ne semblait pas avoir de prise sur la capacité de Johnson à toucher le cœur de la musique. C’est le 25 décembre 2021 qu’il donne un dernier concert “à distance”, avant que sa santé impose une hospitalisation.

Texte : Frédéric Adrian

Photo d’ouverture © Jean-Pierre Arniac